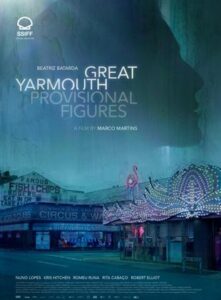

Commençons notre chronique avec ce que, d’après votre serviteur, est le grand perdant de cette 70e édition du Festival international de Saint-Sébastien. Il s’agit de Great Yarmouth, une production franco-anglo-portugaise du portuguais Marco Martins. Un film percutant sur l’existence sordide des immigrés portugais travaillant dans les abattoirs de dindes en Angleterre. Ce chef-d’œuvre aurait dû remporter un prix. Pas de chance.

Commençons notre chronique avec ce que, d’après votre serviteur, est le grand perdant de cette 70e édition du Festival international de Saint-Sébastien. Il s’agit de Great Yarmouth, une production franco-anglo-portugaise du portuguais Marco Martins. Un film percutant sur l’existence sordide des immigrés portugais travaillant dans les abattoirs de dindes en Angleterre. Ce chef-d’œuvre aurait dû remporter un prix. Pas de chance.

Et pourtant ce style du classique film politique militant, ce film est à mon avis un chef-d’œuvre. Il dépasse même Ken Loach, le maestro moderne du genre, dans plusieurs aspects. Non seulement la photographie est magnifique, et le côté pathétique d’un rêve anglais inaccessible, la parodie tragique du rêve américain est exprimée sans condescendance, mais aussi le travail de Beatriz Batarda, jouant le rôle de la « maman » des migrants portugais est remarquable. En fait, l’actrice nous donne une version ajournée et au féminin de ce que l’histoire de l’immigration italienne appelle « caporalato », les intermédiaires de la même langue et nationalité que les immigrés qui contrôlent et ont un pouvoir énorme sur ces derniers au nom des patrons anglo. Un peu comme le font les caporaux dans les armées de conscrits lorsque les officiers ne veulent pas assumer leur position de responsabilité dans le pouvoir, d’où le mot « caporalato ».

Peut-être Great Yarmouth a-t-il été trop direct, trop fort, trop réel pour notre époque marquée par le politiquement correct et les stéréotypes raciaux où les immigrés en Europe sont toujours des gens venant du sud. Le film met en lumière sans complaisance ni pitié le traitement indigne subi par ces Européens du Sud au nord de l’Europe. La Grande-Bretagne aussi est présentée dans son état brut, sauvage comme un hooligan, froid dans le climat et l’âme, suprématiste par sa culture.

Pour ceux qui, comme votre serviteur, sont nés et ont grandi dans l’un des pays d’Europe du Sud connus que caricaturait naguère l’acronyme très éloquent PIGS, ce film, s’il était bien distribué, pourrait devenir pour les Européens ce que « La Case de l’Oncle Tom » était pour les esclaves et les abolitionnistes aux États-Unis. À savoir, un moment de prise de conscience intellectuelle, car il montre sans acrimonie, une injustice structurelle, liée à la logique du marché qui crée comme jadis un nouveau sous-prolétariat aujourd’hui en Europe.

« Pornomelancolia » lui a eu plus de chance. Cette « Mélancolie pornographique » de l’Argentin Manuel Abramovich a obtenu le prix de la meilleure… photo. Et pour cause. Il illustre les fantasmes de notre temps, polarisés par toutes les tendances sexuelles qui transgressent le bon vieux stéréotype du couple hétérosexuel qui, quoi qu’on en dise, a assuré la continuité de l’espèce humaine.

Ce film raconte l’histoire de Lalo Santos, un « sex influencer », selon le néologisme des temps post-modernes et peut-être transhumains. Sans vouloir porter un jugement, de ma part, je m’en tiendrai toujours à la définition éprouvée et fiable de prostitué masculin avec un petit goût pervers pour l’exhibitionnisme sexuel sur vidéo. Pornomelancolia est d’une part, un docu-fiction qui essaye de porter sur l’écran le sentiment de la mélancolie que le personnage principal exprime en postant sur les réseaux sociaux ses vidéos pornos faits maison. D’autre part, une parodie satyrique où l’on voit le jeune prostitué tourner un film porno au Mexique. Il y incarne Emiliano Zapata, rien de moins. Le légendaire leader révolutionnaire devient ainsi une icône gaie.

Abramovich a déclaré que Pornomelancolia aborde des thèmes « politiques » concernant « les travailleurs du sexe, le VIH, le racisme, le colonialisme et la masculinité ». Eh bien, le gay « actif » et moustachu Lalo n’est certainement pas efféminé. C’est un portrait de la masculinité avec même un léger fond de macho fanfaron. Quant au VIH, il est vrai que le film met en évidence la façon dont ces acteurs du porno gèrent la maladie avec une mélancolie stoïque, et c’est peut-être l’aspect le plus inspirant du film.

D’autre part, regarder des acteurs interprétant Emiliano Zapata et Pancho Villa dans une relation homosexuelle n’est pas neutre historiquement et politiquement parlant. Certains pourront en sourire, mais comment ne pas y voir à l’œuvre les grosses ficelles de la provocation grotesque et gratuite ? Je ne suis pas sûr que les Mexicains qui ont vu dans « Tierra y Libertad » (terre et liberté) le grand espoir des pauvres de la révolution mexicaine apprécieront ce sens de l’humour, mais apparemment le jury de Saint-Sébastien n’a pas eu le même scrupule. Faut-il d’ailleurs s’étonner si l’acteur interprétant Lalo Santos s’oppose à la distribution de ce film dont il dénonce « les conditions de tournage qui ont grandement affecté l’état de sa propre santé mentale… »

Mais ce film n’est pas le seul à jouer sur cette ligne de crête où la manipulation n’est jamais loin. Sparta du réalisateur autrichien Ulrich Seidl l’illustre à sa manière. Ce film n’est pas passé inaperçu. Et ce n’est pas seulement à cause de son inquiétante duplicité pédophile. Résumons l’histoire. Un quadragénaire recrute de jeunes garçons en Roumanie avec lesquels il transforme une vieille école en ruine en une caricature de Sparte, la ville guerrière grecque où les conscrits étaient formés à la dure. Autant dire que les parents des ados ont protesté contre les « conditions du tournage », mais ce n’est pas tout. Car une nostalgie » cryptonazie » est lisible dans l’atmosphère délétère de ce film qui peine à masquer ces tendances militaristes et machistes. Il en va de même, Ewald, le protagoniste germanophone aux prises avec sa pédophilie qui erre dans la campagne roumaine. En d’autres mots, on ne peut pas éviter d’y voir une relation coloniale entre l’adulte d’Europe du Nord-Ouest et les enfants d’Europe du Sud-Est. Si ce film Sparta a une vertu, c’est qu’il permet d’identifier les polarisations qui écartèlent les sociétés européennes : D’une part le clivage cryptocolonial qui travaille le rapport entre le Nord et le Sud, mais aussi entre l’Ouest et l’Est et d’autre part la tentation de normaliser la pédophilie et la nostalgie nazie sous les oripe militarisme. Peut-être pour éviter ces questions et d’autres, Ulrich Seidl, le réalisateur n’est pas venu à Saint-Sébastien affirmant que « le film se défendra par lui-même ».

Clôturons cette chronique peut-être un peu sombre avec une raison de nous réjouir. Le film « Argentine 1985 », réalisé par Santiago Mitre a a obtenu le prix du Public. Un hommage mérité au juge Julio Strassera et à sa jeune équipe d’avocats qui ont poursuivi la junte militaire argentine pour des crimes commis contre des milliers de victimes innocentes pendant la dictature militaire de 1976 à 1982. Il y a de l’espoir malgré tout, donc que la lumière triomphe sur les ténèbres.